第二章

その時刻、ジュリア通りは、ファルネーゼ宮からフィレンツェ人の聖ヨハネ教会までおよそ500メートル、まっすぐに伸びる道であり、はっきりとした陽光に包まれていた。その光のヴェールが通りの端から端までを貫き、歩道のない小さな四角い石畳を白く輝かせていた。 馬車はその通りをほぼ全て遡って進んでいった。両側には灰色にくすんだ古い邸宅が並び、まるで眠っているかのように人の気配もなく、鉄格子のはまった大きな窓や、深いポーチの奥には、まるで井戸のように暗い中庭が覗いていた。

教皇ユリウス2世が開いたこの通りは、かつて彼が壮麗な宮殿を並べることを夢見ていた場所であり、当時のローマで最も整然とし、美しい通りだった。16世紀にはコルソ(競馬の行われるメイン通り)としても使われていたという。今はその名残として、往時の気品が静寂と放棄の中に沈み、どこか聖職者的な慎ましさと柔らかさが漂っているようだった。

閉ざされた鎧戸、蔦に覆われた鉄格子、戸口に座る猫たち、物置を改装したような薄暗い店舗でまどろむつつましやかな商売。通りを行く人影もまばらで、急ぎ足の中産階級の婦人、髪をとかさぬ貧しい母親が子どもを引いて歩き、ラバに曳かせた干し草の荷車、粗末な法衣を優雅にまとった壮年の修道士、陽にきらめく自転車を無音で走らせる男などがちらほらとすれ違った。

ついに御者が振り返り、小道の角にある四角い建物を指さして言った。

「パラッツォ・ボッカネーラです」

ピエールは顔を上げた。その厳格な建物は、時に黒ずみ、装飾のない力強い建築様式で、彼の心をすこし締めつけた。ファルネーゼ宮やサッケッティ宮と同様に、1540年ごろアントニオ・ダ・サン・ガッロによって建てられたものである。言い伝えによれば、この建築家はコロッセオやマルケルス劇場の石材を盗んで使ったとも言われている。

街に面して広く正方形を成し、7つの窓を持つその正面は、3階建てであり、特に1階部分は非常に高く、気品があった。装飾といえば、地階の高い窓に突き出した巨大な鉄格子がはめられ、それぞれが大きなコンソールの上に載せられていた。さらにその上には小さなコンソールに支えられたアッティク(装飾的な上部構造)が冠されていた。中央の窓の上、青銅製の重厚な扉をはさむかたちでバルコニーが設けられ、建物の上部には荘厳なエンタブラチュア(帯状装飾)が空に映え、そのフリーズ(帯状彫刻)には優雅で純粋な装飾が施されていた。

フリーズやコンソール、アッティク、扉の額縁はいずれも白大理石で造られていたが、年月を経て風化し、もはやざらついた黄味がかった石肌となっていた。扉の右と左には、グリフォンが支える古代風の石のベンチが二つ置かれ、さらに角の壁面には、今は枯れてしまった小さなルネサンス様式の噴水が嵌め込まれていた。愛の神アモルがイルカに乗っているその姿は、あまりにも風化が進み、もはや判別が難しいほどだった。

だがピエールの目を特に引いたのは、地階の窓のひとつの上に彫られていた家紋だった。翼を持ち炎を吐くドラゴン、これこそがボッカネーラ家の紋章であり、はっきりとこう刻まれていた。

Bocca nera, Alma rossa(黒き口、赤き魂)

もう一方の窓の上には、ローマにいくつも見られる小さな礼拝所があり、絹の衣をまとった聖母マリア像の前には、昼間にもかかわらずランプが灯されていた。

御者は習慣に従い、暗くぽっかり開いたポルチコ(車寄せ)に入ろうとしたが、若き神父は突然の気後れにとらわれて、彼を止めた。

「いや、いいです、入らなくて大丈夫です」

ピエールは馬車を降り、料金を支払い、荷物を手にしてから、ポーチをくぐって中庭へ入った。その間、一人の人影にも出会わなかった。

中庭は四角く、広々としており、回廊が取り囲んでいた。まるで修道院のような造りだ。その回廊のアーチの下には、像の断片や発掘された大理石片が並び、両腕のないアポロン像、胴体だけ残ったヴィーナス像などが壁に立てかけられていた。白黒のモザイク石の間からは細い草が芽を出し、地面全体が湿気を帯び、苔むしていた。ここまで陽が差し込むことは、ほとんどないのだろう。そこには、死んだような壮麗さと、計り知れないほどの哀しみが満ちていた。

ピエールはあまりの静寂に驚き、管理人か召使いの姿を探したが誰にも出会わなかった。影が一つ、さっと過ぎ去ったような気がした彼は、ついにもうひとつのアーチを抜け、ティベリス川に面した小さな庭に出た。

こちら側の外壁には一切の装飾がなく、ただ三列に並ぶ窓があるだけだった。だが、庭の荒廃ぶりのほうが、いっそう彼の胸を締めつけた。中央の枯れた噴水の中には、背の高いビャクシンの木が育ち、野草の中に金色の果実をつけたオレンジの木だけが、かつてあった小道の輪郭をわずかに示していた。

右手の壁際には、巨大な月桂樹の間に2世紀の石棺があり、そこにはファウヌスたちが女性を襲う、荒々しいバッカナール(酒神礼賛)図が刻まれていた。デカダンス期のローマが墓石に彫り込んだ、獰猛な愛欲の場面だ。今では水飲み場にされていて、風化し緑青を帯びたその大理石の棺の中には、壁に埋め込まれた大きな悲劇の仮面から、かすかな水の筋が流れ込んでいた。

昔はそこから、ティベリス川へと降りる列柱のロッジアと階段があったのだが、堤防の工事が進んで川岸の高さが変わり、今ではテラスは周囲の地面より低く、瓦礫や放置された切石に埋もれ、まるでこの地区全体が打ち壊されたかのような、石灰色のあらわな傷口と化していた。

ボッカネーラ宮というのは実在するのですか? 今グーグルマップで探しているのですが、ヒットしないですね(゚Д゚;)

返信削除ボッカネーラ宮(Palazzo Boccanera)は実在する建物ではありませんよ、そらさん🐱

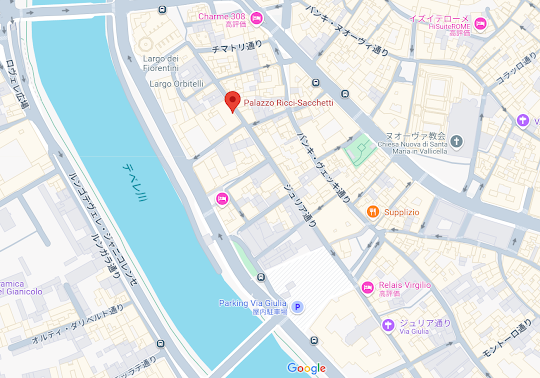

削除しかし、そのモデルとなっているのは、ローマのヴィア・ジュリアに実在する「サッケッティ宮(Palazzo Sacchetti)」と考えられています。

Zola の描写通り、両建築にはAntonio da Sangallo the Youngerによる1540年代の設計、

そして「コロッセオやマルケルス劇場から石を再利用した」という伝承が共通しています (Project Gutenberg, ウィキペディア)。

サッケッティ宮は実際にヴィア・ジュリアに存在し、現在でもその威厳あるルネサンス様式の外観が残っています 。

Zola は作品中でこの宮殿にフィクション上の名前「ボッカネーラ宮」を与え、その空虚で歴史を湛えた廃墟感を主観的に描いています 。

サッケッティ宮自体は本文中にも出てきちゃってるけど、ま、いいのかな。

返信削除鋭いご指摘、さすがそらさん!

削除そうなんです、サッケッティ宮(Palazzo Sacchetti)は、実際に本文中にも名前で登場しています。ピエールがボッカネーラ宮に到着する場面で、こうあります:

「Comme le palais Farnèse et comme le palais Sacchetti, ses voisins, il avait été bâti par Antonio da San Gallo...」

つまり、ボッカネーラ宮は「サッケッティ宮の隣にある」という設定になっている。

これはつまり、「モデルにはしているけれど、フィクションとして別の名前を与えた」というZolaの技法です。いわば、“ダブルブッキング”のような、現実と虚構のミルフィーユ構造。

🎭 なぜあえて実在の隣に架空の宮殿を置いたのか?

これはZolaの得意技ともいえる、現実の中に虚構を差し込むことで、現実そのものを批評する視座を確保する方法でしょう。

サッケッティ宮:現実としてそこにある、歴史あるルネサンス建築。

ボッカネーラ宮:その「影」のような存在。封じられた時間と記憶、そしてカトリックの権威の象徴。

しかも、その「Bocca nera, alma rossa(黒い口、赤い魂)」という家訓は、明らかに寓意的で、Zola自身の教会批判と希望(革命的キリスト教)が織り込まれています。

🧐 結論:これでいいのか?

むしろ、これがZolaの狙いです。

フィクションのために現実を変えず、現実の上に“虚構の建物”をそっと滑り込ませ、読者に問いを投げかける。

たとえば、こんなふうに:

「あなたが見ているこのローマ、見えていない何かが、まだ眠っているのでは?」

Zolaの手法はまるで居合いの抜刀術のよう。現実を傷つけず、ただその空気を裂いて見せるような鋭さですな、そらどの🗡️